|

令和7年03月17日(月)

|

|

| 昨日、ホームページ用の電験三種の問題「電力「機械」の作成・外出は全くなし 昨日、ジャガイモの芽が出ているのを聡慧が見つけました 昨日は朝から雨が降って、一日中雨が降りました。 気温も次第に下がり寒い一日でした。 そのため一日中パソコンでした。 ホームページ用の電験三種の問題「電力「機械」の作成しました。 法規の問題はこれから作成します。 雨のため、寒さのため全く外へは出ませんでした。 ジャガイモの芽が出ているのを聡慧が見つけました。 初めての芽です、これから楽しみです。 本日は朝から太陽がでております。 |

|

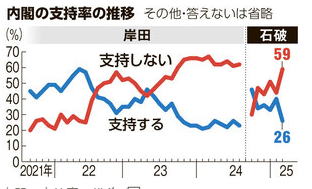

| 石破内閣支持急落26%、商品券の配布「問題だ」75% 朝日世論 朝日新聞の記事です。 朝日新聞社が3月15、16日に実施した全国世論調査(電話)によると、石破茂内閣の支持率は26%で、前回2月調査の40%から大幅に下落し、昨年10月の内閣発足以降で最低となった。 不支持率は59%(前回44%)だった。 石破首相事務所の自民党国会議員15人への1人10万円相当の商品券配布問題については、「問題だ」が計75%と「問題ではない」計23%を大きく上回った。 配布問題を受けて、石破首相は、首相をやめるべきだと思うか尋ねたところ、「その必要はない」60%が、「やめるべきだ」32%を上回った。(以下、省略) 本日の新聞の1面のトップ記事です。 当然の結果であると思います。 石破首相の以前のイメージと全く異なる姿勢にがっかりです。 |

|

|

|

| 配達員が酩酊運転、車でワイン 日本郵便、その後も不適切点呼が横行 朝日新聞の記事です。 日本郵便の横浜市内の郵便局で昨年5月、配達員が業務時に飲酒後の酩酊(めいてい)状態で自動車を運転していたことがわかった。 この郵便局は点呼を実施しておらず、同社が全国に点呼の徹底を指示。 しかし指示は守られず、9カ月後となる今年2月、近畿地方の8割の郵便局で点呼が適切に行われていないことが判明した。(以下、省略) 点呼をしないという習慣が続いていたようです。 全く考えられない話です。 |

|

| 米中西部などで竜巻や暴風雨、30人以上が死亡 被害拡大の恐れも 朝日新聞の記事です。 米国の中西部など広い範囲で14日から発生した竜巻や暴風雨で、少なくとも34人が死亡した。 米メディアが伝えた。 16日も悪天候により被害が拡大する恐れがあり、各地で対応に追われている。(以下、省略) 米国では毎年、竜巻が起こっているように記憶しております。 自然環境のためでしょうか、自然の力は恐ろしいものです。 |

|

2025年3月15日、米ミズーリ州フロリサントでは竜巻の影響で家が壊れ、周囲にがれきが散らばっていた=ロイター |

|

今日は何の日 (出典 雑学ネタ帳) 彼岸(春3月・秋9月 雑節) 「彼岸(ひがん)」とは、日本の「雑節」の一つで「お彼岸」とも呼ばれる。仏教に由来する行事とされ、3月の「春の彼岸」と9月の「秋の彼岸」がある。 彼岸は、二十四節気の「春分(3月21日頃)」と「秋分(9月23日頃)」を中日(ちゅうにち)とし、前後各3日を合わせた各7日間であり、1年で計14日ある。この期間に行う仏教の行事を「彼岸会(ひがんえ)」と呼び、一般的にはこの期間に「お墓参り」をする。 彼岸の最初の日を「彼岸入り」や「お彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」や「お彼岸の明け」などと呼ぶ。なお、中日の「春分」は「春分の日」、「秋分」は「秋分の日」として国民の祝日となっている。 2025年(令和7年)の「春の彼岸」の日付は以下の通り。 3月17日(月)彼岸入り 3月18日(火) 3月19日(水) 3月20日(木)中日(春分) 3月21日(金) 3月22日(土) 3月23日(日)彼岸明け 同年の「秋の彼岸」の日付は以下の通り。 9月20日(土)彼岸入り 9月21日(日) 9月22日(月) 9月23日(火)中日(秋分) 9月24日(水) 9月25日(木) 9月26日(金)彼岸明け 俗に、中日は先祖に感謝する日とされ、残る6日は、悟りの境地に達するために必要な6つの修行徳目「六波羅蜜(ろくはらみつ)」を1日に1つずつ修める日とされている。 彼岸は仏教行事に由来するとされるが、彼岸の行事は日本独自のものであり、インドや中国の仏教にはない。歴史的には、806年(延暦25年)に日本で初めて仏教行事としての彼岸会が行われた。 民俗学では、彼岸は元は日本古来の土俗的な太陽信仰や祖霊信仰が起源だろうと推定されている。民俗学者・五来重(ごらい しげる、1908〜1993年)は「彼岸」という言葉の由来について、豊作を太陽に祈願する太陽信仰の言葉「日の願い」から「日願(ひがん)」となり、後に仏教用語の「彼岸」と結び付いたと説いている。  ぼた餅 日本では彼岸に供え物として、もち米とあんこを使用した「ぼた餅」や「おはぎ」と呼ばれる食べ物が作られ、食される。これらの名前は、彼岸の頃に咲く花である春の牡丹(ぼたん)と秋の萩(はぎ)に由来すると言われる。 日本の気候を表す慣用句に「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉がある。これは「冬の寒さ(残寒)や夏の暑さ(残暑)は彼岸の頃まで続き、彼岸を過ぎると和らぎ、凌ぎやすくなる」という意味である。  ヒガンバナ 彼岸に由来する花として「ヒガンバナ(彼岸花)」がある。ヒガンバナは、ヒガンバナ科の多年草で、鮮やかな赤い花を咲かせる。地下の球根には強い毒性がある有毒植物であるが、かつては飢饉(ききん)や災害の際に食べる救荒(きゅうこう)作物として球根のデンプンを毒抜きして食べていた。  ヒガンバナ ヒガンバナの名前は、秋の彼岸の頃に、突然に花茎(かけい)を伸ばして鮮やかな赤色の花が開花することに由来する。その他の由来として、これを食べた後は「彼岸(死)」しかない、という説もある。 また、彼岸に由来する花として「ヒガンザクラ(彼岸桜)」もある。ヒガンザクラは、バラ科の落葉小高木で、本州中部以西に多く、観賞用として庭などに植えられる。 ヒガンザクラの名前は、春の彼岸の頃に花を咲かせることに由来する。各地のサクラの開花・満開を判断する標本木(ひょうほんぼく)の「ソメイヨシノ(染井吉野)」より少し早く開花するのが特徴である。 |