|

令和6年11月13日(水)

|

|

| 昨日、裏の柿の木の剪定及びキウイの剪定に挑戦しましたが、簡単にはいかず適度に断念しました 昨日は朝から太陽が出て、ほぼ一日中晴れの良い天気でした。 気温も適度に上がり快適な一日でした。 昨日はパソコンと読書の一日でした。 パソコンでは、ホームページの「教養クイズ」の作成に時間を取られました。 題材の決定及び内容に時間がかかります。 夕刻、裏の柿の木の剪定及びキウイの剪定に挑戦しましたが、簡単にはいかず適度に断念しました。 改めて挑戦します。 夕刻は買い物(オーケー)を兼ねてウォーキング60分間しました。 帰宅すると、ちょうど本村さんとお嬢さんが分かれるところでした。 本村さんは元気でした。<br> お嬢さんの献身ぶりには敬服です。 |

|

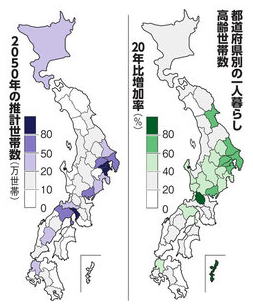

| 一人暮らし高齢世帯、32道府県で20%超 2050年推計、1000万人超 朝日新聞の記事です。 一人暮らしをする65歳以上の高齢世帯の割合は増え続け、2050年に32道府県で20%を超える見通しとなった。国立社会保障・人口問題研究所(社人研)が12日、都道府県別の世帯数の将来推計を公表した。 大都市圏で大きく増えることから、医療や介護サービスなどの体制整備が課題だ。(以下、省略) 本日の新聞の1面のトップ記事です。 一人暮らしの高齢化はどんどん進みます。 私の身の回りでも一人暮らしの方がおられます。 |

|

|

|

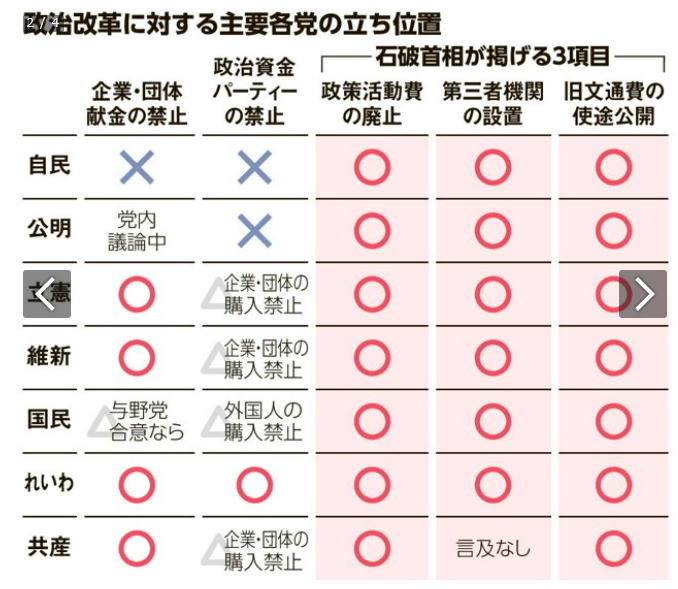

| 「企業・団体献金の禁止」踏み込まぬ石破首相 早期決着の道筋描けず 朝日新聞の記事です。 国民から厳しい批判を受けてきた自民党の「政治とカネ」の問題について、石破茂首相が決着へと動き始めた。 しかし、自民の政治活動を長年支えてきた企業・団体献金の禁止や廃止には踏み込まない。 与野党が一致できる部分での改革を目指すが、意見は隔たっており、合意プロセスも定まっていない。(以下、省略) このままでは現状と変わりません。 思い切った決断が必要です。 |

|

|

|

| 船井電機の破産、会長が取り消しを申し立て 「債務超過ではない」 朝日新聞の記事です。 破産手続きの開始決定が出されたAV機器メーカー船井電機の代表取締役会長だった原田義昭元環境相(80)が、決定の取り消しを申し立てたことが原田氏らへの取材でわかった。 10月30日付で、「債務超過でも支払い不能でもない」と主張。 ただ、識者の一人は「決定を覆すのは相当にハードルが高い」と指摘している。(以下、省略) 船井電機はどのようになっていくのでしょうか。 私にはわかりません。 |

|

今日は何の日 (出典 雑学ネタ帳) うるしの日(11月13日 記念日) 日本漆工芸協会が1985年(昭和60年)に制定。 日付は、平安時代、文徳天皇の第一皇子・惟喬これたか親王が京都・嵐山の法輪寺に参籠し、その満願の日のこの日に「漆(うるし)」の製法を菩薩より伝授されたという伝説から。この日は、以前から漆関係者の祭日で、親方が職人に酒や菓子などを配り労をねぎらう日であった。日本の伝統工芸である「漆」の美しさを知ってもらうことが目的。 うるしについて 漆(うるし)とは、ウルシ科のウルシノキ(漆の木:Poison oak)やブラックツリーから採取した樹液を加工した、ウルシオールを主成分とする天然樹脂塗料である。塗料とし、漆工などに利用されるほか、接着剤としても利用される。  漆 うるしの語源は「麗し(うるわし)」とも「潤し(うるおし)」ともいわれている。最も一般的な用途は塗料として用いることである。漆を塗られた道具を漆器という。黒く輝く漆塗りは伝統工芸としてその美しさと強靱さを評価され、食器や高級家具、楽器などに用いられる。 漆は熱や湿気、酸、アルカリにも強い。腐敗防止、防虫の効果もあるため、食器や家具に適している。一方、紫外線を受けると劣化する。また、極度の乾燥状態に長期間曝すと、ひび割れたり、剥れたり、崩れたりする。 漆を用いた日本の工芸品では京漆器がよく知られており、漆塗りの食器では、石川県の輪島塗などが有名。竹細工の籠を漆で塗り固めるもの(籃胎)や、厚く塗り重ねた漆に彫刻を施す工芸品(彫漆)もある。  輪島塗 |