|

令和6年10月12日(土)

|

|

| 昨日、定期健康診断の結果報告を受けました → 尿酸値が高いこと、腎臓機能の心配でした 昨日は朝から太陽が出て、ほぼ一日中天気の良い一日でした。 午前中は先日定期健康診断の結果報告を受けました。 注意点は、尿酸値が高いこと、腎臓機能の心配でした。 酒量に注意をすることとともに水分を取ることに注意が必要であると思いました。 その他大きな指摘がなかったことに感謝です。 その後、皮膚科によって脇腹の発疹の健診を受けました。 湿疹ということで薬をもらってきました。 年を取っていろいろな病気が出るものです。 午後、金木犀の木の剪定枝を束ねました。 2束となりました。 夕刻は買い物(マイン:米)を兼ねてウォーキング60分間しました。 本日は薄曇りの朝を迎えました。 |

|

| 被団協に平和賞 ノーベル委、被爆者たたえる 証言通じ「核廃絶へ尽力」 日本からの受賞、50年ぶ 朝日新聞の記事です。 ノルウェーのノーベル委員会は11日、今年のノーベル平和賞を日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)に授与すると発表した。 授賞理由は「核兵器のない世界の実現に尽力し、核兵器が二度と使われてはならないことを証言を通じて示してきた」としている。(以下、省略) 本日の新聞の1面のトップ記事です。 ノーベル平和賞を日本の団体に与えられました。 この団体は長年にわたって「核廃絶」を訴えてきました。 |

|

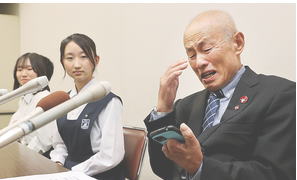

平和賞受賞の知らせに涙を流す広島県被団協の箕牧智之理事長(右)。左は高校生平和大使 =11日午後6時2分、広島市中区の広島市役所、上田潤撮影 |

|

| 毒蝮三太夫さんが語る大山のぶ代さん 「彼女はドラえもんそのもの」 朝日新聞の記事です。 アニメ「ドラえもん」で主人公のドラえもんを演じた声優の大山のぶ代さんが9月29日、老衰のため死去した。 90歳だった。 大山さん夫妻と家族ぐるみの付き合いだった、俳優・タレントの毒蝮三太夫さん(88)が、「お姉さんのようだった」という大山さんとの思い出を語った。(以下、省略) ドラえもんは誰でも知っております。 長い間ご苦労様でした。 |

|

|

|

| 「万博、赤字なら誰の責任か」 焦る吉村知事、浮上した二つのリスク 朝日新聞の記事です。 9月13日午後、大阪市内で、2025年大阪・関西万博を主催する日本国際博覧会協会の理事会が非公開で開かれた。 「(万博は)赤字は絶対に出したらいけない事業。チケットは売りやすく、買いやすく、使いやすく、分かりやすいことが必要だ」 会議の中盤、協会副会長の吉村洋文大阪府知事はそう訴え、「紙チケット」購入者の日時予約なしでの入場可能日を幅広く認めるよう迫った。 チケットは半分も売れていないようです。 本当に赤字ならだれが責任を取るのでしょうか。 |

|

大阪・関西万博の会場。 中央はシンボルの「大屋根リング」 =2024年10月6日午前11時33分、大阪市此花区、朝日放送テレビヘリから、筋野健太撮影 |

|

今日は何の日 (出典 雑学ネタ帳) 世界渡り鳥デー(5月・10月第2土曜日 記念日) 国連総会の補助機関である国連環境計画(United Nations Environment Programme:UNEP)が制定。国際デーの一つ。 記念日は2006年(平成18年)から始まった。英語表記は「World Migratory Bird Day:WMBD」。日本語では「世界渡り鳥の日」とも呼ばれる。 この国際デーは、「渡り鳥(migratory bird)」が直面する脅威、それらの生態学的重要性、それらを保護するための国際協力の必要性について、世界的な認識を高めることを目的としている。  World Migratory Bird Day この日には、渡り鳥とその生息地の保全の必要性について強調し、意識向上のためのキャンペーンとして、世界各地でバードフェスティバル・教育プログラム・展示会・バードウォッチングなどのイベントが開催される。 渡り鳥を観察できる時期は国や地域により異なるが、世界的な記念日である「世界渡り鳥デー」は5月と10月の第2土曜日となっており、日付は以下の通り。 2022年5月14日(土) 2022年10月8日(土) 2023年5月13日(土) 2023年10月14日(土) 2024年5月11日(土) 2024年10月12日(土) geese 渡り鳥について 「渡り鳥(わたりどり)」は、食糧・環境・繁殖などの事情に応じて定期的に長い距離を移動(渡り)する鳥のことである。一方、一年を通じて同一の地域やその周辺で繁殖も含めた生活を行う鳥を「留鳥(りゅうちょう、とどめどり、resident bird)」という。 渡り鳥は、昼は太陽の位置、夜は星座の位置から現在の位置と向かう方角が分かるという。また、地磁気や風向き、地形の情報なども参考にして、正しい方角に飛ぶことができると考えられている。 日本で観察できる渡り鳥は、繁殖のために日本より南方から渡ってきて、夏を日本で過ごし、越冬のために再び南に渡る「夏鳥」、越冬のために日本より北方から渡ってきて、冬を日本で過ごし、冬が終わると繁殖のために再び北に渡る「冬鳥」、渡りの移動の途中に日本を通過して行く「旅鳥」に分けられる。 夏鳥として、ツバメ、アマサギ、オオルリ、キビタキ、クロツグミ、ハチクマ、サシバなど、冬鳥として、ツグミ、ジョウビタキ、ユリカモメ、マガモ、オオハクチョウ、マナヅル、オオワシなど、旅鳥として、シギ、チドリの仲間が挙げられる。 |