|

令和6年02月29日(木)

|

|

| 昨日、過日裏庭の柿の木を剪定した枝を束ねました 總慧はこのところ毎日のように病院通いです 昨日も朝から太陽が出て、一日中良い天気でした。 気温も上がり気持のいい一日となりました。 パソコンによる電験の問題つくりに専念しました。 そして法規の問題の最終問題に取組むところまで進みました。 總慧はこのところ毎日のように病院通いです。 午後2時半過ぎ頃より、過日裏庭の柿の木を剪定しましたがその枝を束ねました。 夕刻は何時もの公園のウォーキングを60分間をやりました。 あまり汗をかかず適度な運動でした。 本日で2月は終わりです。 2月も帯状疱疹後神経痛の痛みが続きましたが、もっと苦しんでいる方のことを考え耐え忍んできました。 本日はどんよりと曇った朝を迎えました。 |

|

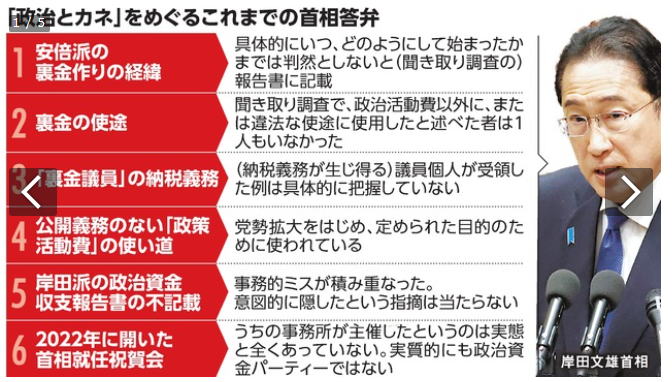

| 「誰もやってくれない」政倫審、身を捨てるしかなかった孤独の首相 朝日新聞の記事です。 衆院政治倫理審査会への出席という岸田文雄首相の決断は、裏金事件の当事者たちを引っ張り出すことには成功した。 ただ、それと引き換えに事件をめぐる自民党総裁としての責任はさらに重みを増した。 政権の機能不全と首相の孤立もあらわになってきた。(以下、省略) 本日の新聞の1面のトップ記事です。 岸田氏の決断で政倫審が本日と明日開かれることになった。 テレビ放送もあるようだ。 |

|

|

|

| バケツを手に食料探す子どもたち ガザに広がる飢餓と感染症 朝日新聞の記事です。 イスラエル軍の激しい攻撃で3万人近くが亡くなり、食料事情も、人口230万の約4分の1が「飢餓にあと一歩」(国連人道問題調整事務所)という極限の状況にあるパレスチナ自治区ガザ。 外からの人道支援物資も、イスラエル軍の封鎖や空爆により行き渡っていない。(以下、省略) 戦争が続くガザ地区では飢えに耐えているようです。 子どもたちには何の責任もありません。 |

|

大きなバケツを手に、炊き出しの食料をもらいに集まった子どもたち =2024年2月27日、パレスチナ自治区ガザ南部ラファ、ムハンマド・マンスール撮影 |

|

| 「原点回帰」でつかんだパリ五輪の切符 なでしこ池田監督の采配的中 朝日新聞の記事です。 (28日、サッカー女子パリ五輪最終予選 日本2―1北朝鮮) 負ければ終わりの第2戦。 動いたのは、日本の池田監督だった。 0―0に終わった第1戦からシステムを変更。 昨年夏のワールドカップ(W杯)で使っていた3―6―1に戻した。 W杯以降、ボランチで起用していた主将の熊谷をセンターバックに戻した。 いわば「原点回帰」だ。(以下、省略) サッカー女子が五輪の切符を手にしました。 監督の采配が的中したという。 |

|

今日は何の日 (出典 雑学ネタ帳) うるう日(2月29日 記念日) 「うるう日」とは、太陽暦において暦と季節のずれを補正する暦日のことである。漢字では「閏日」と書き、「うるうび」または「じゅんじつ」とも読む。 1年の日数は365日ではなく、平均回帰年(平均太陽年)は約365.242 189日≒365日5時間48分45秒強であり、そのずれを調整するために「うるう年(閏年)」に閏日が入る。 現在広く採用されているグレゴリオ暦では、4年に1度(正確には400年に97度)の閏年に、2月28日の翌日に閏日として2月29日が入る。西暦が4で割り切れる年が閏年。ただし、100で割り切れる年で、かつその結果が4で割り切れない年は平年となる(2000年は閏年、2100年は平年)。閏日が入ることで、閏年は1年の日数が平年の365日より1日多い366日となる。 閏日を2月に置くことの由来は、古代ギリシアの太陰暦を元にしてつくられた初期のローマ暦では年始は3月1日とし、2月が年末の月であって、ずれを調整するために27日間または28日間の「うるう月(閏月)」が2月の次に置かれたことに由来する。 その後、ローマ暦を改暦したユリウス暦やグレゴリオ暦でも閏日を置く月を2月とし、現在に至っている。紀元前713年、ローマ暦において2月23日と3月1日の間に閏月が導入されて以来の伝統から、閏日が2月24日となっている国もある。 日本では1872年(明治5年)にグレゴリオ暦(新暦)を採用した際、2月29日を閏日と定めた。日本において、2月29日生まれの人は、戸籍法により「2月29日生まれ」として記載される。 4年に1度しか誕生日が来ないが、「年齢計算ニ関スル法律」により、誕生日前日の終了時(午後12時)をもって加齢するため、2月29日生まれの人は、平年・閏年を問わず、毎年2月28日午後12時に加齢されている。 英語では閏日のことを「Leap Day」(跳躍の日)と言う。これは、平年はその前年の同じ日より1つだけ曜日がずれるが、閏年の翌年は2つずれる、つまり、曜日を1つ飛び越える(leap)ことからそう呼ばれる。 かつてイギリスでは、4年間のうちでこの日だけ女性から男性へのプロポーズが伝統的に公認され、男性はそれを断わることはできないとされていた。 |