|

令和5年09月20日(水)

|

|

| 屋上の菜園で、たっぷりと太った虫を見つけました 荒木さんと初めて挨拶をしました 昨日も朝から太陽が出て、一日中晴れの暑い蒸し暑い天気でした。 残暑の厳しい日が続いております。 読書と囲碁の勉強をしました。 実際に碁石を並べて勉強したのですが、頭に残っておりません。 しかし実戦の時、いつかは花が開くときがあると信じてやっております。 なんとしても荒木氏を打倒したいものです。 そのためには相手を殺す前に、まず自分の守りを確認しつつ臨みたいと思っております。 屋上の菜園で、たっぷりと太った虫を見つけました。 何の虫だかわかりません。 大きいので踏んづける気もないので、ビールの箱の中に閉じ込めました。 夕刻は公園のウォーキングをしましたが、小野さん、荒木氏にあい挨拶をしておきました。 荒木さんとの挨拶は初めてです。 小野さんは元気のない様子でした、小野さん頑張れ! ほんじつは薄曇りの朝を迎えました。 朝方、屋上の虫はまだ生きておりました。 |

|

| 教員免許なし受験、出題範囲縮小も 志願者増へ、各教委が対策 質の低下、懸念の声 朝日新聞の記事です。 公立学校教員の採用試験の志願者が減り続けている。 各教育委員会は教員のなり手を確保しようと様々な工夫を凝らす。 だが、教員採用のハードルが下がることを懸念する声もある。(以下、省略) 本日の新聞の1面のトップ記事です。 教員の働く環境が問題視さえております。 働き方改革を見直してみる必要があるのではないでしょうか。 |

|

| 鉄骨落下は5本で計48トン 作業員は20m下に 東京駅前の事故 朝日新聞の記事です。 19日午前9時20分ごろ、東京都中央区八重洲1丁目の東京駅八重洲中央口に近い再開発工事現場で、「3階部分に鉄骨とともに人が転落した」と119番通報があった。 警視庁によると、作業員の33歳と43歳の男性2人が鉄骨の下敷きになって死亡し、別の40代の男性が重傷を負い、20代の男性2人がけがをした。 警視庁は業務上過失致死傷の疑いで調べる。(以下、省略) クレーンにおける鉄骨の梁の固定の仕方に問題があったのではないでしょうか。 我が家の近くでは市役所の建設のため毎日、クレーンが動いております。 |

|

|

|

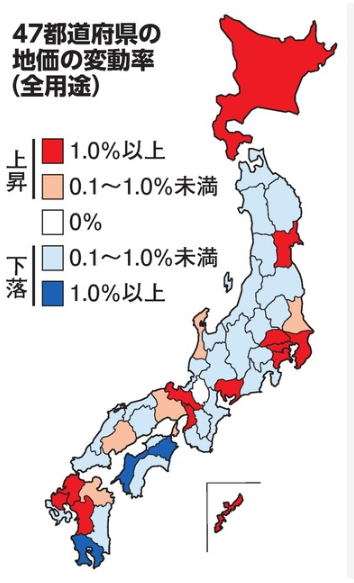

| 地方でも便利な土地値上がり 3LDK3500万円「もうすぐ完売」 朝日新聞の記事です。 19日発表の基準地価では、人口減少に悩む地方にも回復の兆しがみられた。 買い物や通院に便利な地域は住宅需要が堅調だ。 訪日外国人(インバウンド)の増加や半導体工場の建設も追い風になっている。 山形市のJR山形駅から徒歩10分の市街地に今月末、15階建ての分譲マンション「グランフォセット木の実町公園通り」(70戸)が完成する。(以下、省略) 地価の高騰は税金の増につながります。 土地を売る人にとっては朗報でしょう。 |

|

|

|

今日は何の日 (出典 雑学ネタ帳) 彼岸(春3月・秋9月 雑節) 「彼岸(ひがん)」とは、日本の「雑節」の一つで「お彼岸」とも呼ばれる。仏教に由来する行事とされ、3月の「春の彼岸」と9月の「秋の彼岸」がある。 彼岸は、二十四節気の「春分(3月21日頃)」と「秋分(9月23日頃)」を中日(ちゅうにち)とし、前後各3日を合わせた各7日間であり、1年で計14日ある。この期間に行う仏教の行事を「彼岸会(ひがんえ)」と呼び、一般的にはこの期間に「お墓参り」をする。 彼岸の最初の日を「彼岸入り」や「お彼岸の入り」、最後の日を「彼岸明け」や「お彼岸の明け」などと呼ぶ。なお、中日の「春分」は「春分の日」、「秋分」は「秋分の日」として国民の祝日となっている。 2023年(令和5年)の「春の彼岸」の日付は以下の通り。 3月18日(土)彼岸入り 3月19日(日) 3月20日(月) 3月21日(火)中日(春分) 3月22日(水) 3月23日(木) 3月24日(金)彼岸明け 同年の「秋の彼岸」の日付は以下の通り。 9月20日(水)彼岸入り 9月21日(木) 9月22日(金) 9月23日(土)中日(秋分) 9月24日(日) 9月25日(月) 9月26日(火)彼岸明け 俗に、中日は先祖に感謝する日とされ、残る6日は、悟りの境地に達するために必要な6つの修行徳目「六波羅蜜(ろくはらみつ)」を1日に1つずつ修める日とされている。 彼岸は仏教行事に由来するとされるが、彼岸の行事は日本独自のものであり、インドや中国の仏教にはない。歴史的には、806年(延暦25年)に日本で初めて仏教行事としての彼岸会が行われた。 民俗学では、彼岸は元は日本古来の土俗的な太陽信仰や祖霊信仰が起源だろうと推定されている。民俗学者・五来重(ごらい しげる、1908〜1993年)は「彼岸」という言葉の由来について、豊作を太陽に祈願する太陽信仰の言葉「日の願い」から「日願(ひがん)」となり、後に仏教用語の「彼岸」と結び付いたと説いている。  ぼた餅 日本では彼岸に供え物として、もち米とあんこを使用した「ぼた餅」や「おはぎ」と呼ばれる食べ物が作られ、食される。これらの名前は、彼岸の頃に咲く花である春の牡丹(ぼたん)と秋の萩(はぎ)に由来すると言われる。 日本の気候を表す慣用句に「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉がある。これは「冬の寒さ(残寒)や夏の暑さ(残暑)は彼岸の頃まで続き、彼岸を過ぎると和らぎ、凌ぎやすくなる」という意味である。  ヒガンバナ 彼岸に由来する花として「ヒガンバナ(彼岸花)」がある。ヒガンバナは、ヒガンバナ科の多年草で、鮮やかな赤い花を咲かせる。地下の球根には強い毒性がある有毒植物であるが、かつては飢饉(ききん)や災害の際に食べる救 荒(きゅうこう)作物として球根のデンプンを毒抜きして食べていた。  ヒガンバナ ヒガンバナの名前は、秋の彼岸の頃に、突然に花茎(かけい)を伸ばして鮮やかな赤色の花が開花することに由来する。その他の由来として、これを食べた後は「彼岸(死)」しかない、という説もある。 また、彼岸に由来する花として「ヒガンザクラ(彼岸桜)」もある。ヒガンザクラは、バラ科の落葉小高木で、本州中部西に多く、観賞用として庭などに植えられる。 ヒガンザクラの名前は、春の彼岸の頃に花を咲かせることに由来する。各地のサクラの開花・満開を判断する標本木(ひょうほんぼく)の「ソメイヨシノ(染井吉野)」より少し早く開花するのが特徴である。 |