|

令和3年04月01日(水)

|

|

| 4月(卯月)が始まります 昨日は朝から太陽が出て、すっかり春の陽気でした。 午前中はパソコンによる国家試験の問題つくりに専念しました。 問題の内容、その解説に苦労しております。 今のところ視聴者は少ないのですが、新年度となる4月からは視聴者が増えるものと期待しております。 午後はジャガイモの床を整えながら肥料を追肥しました。 本日は朝からどんよりと曇っております。 本日よりいよいよ、令和3年の新年度がはじまります。 新年度にあたり特に新たに決意したことはありませんが、とにかく心身を健常に保つことに専念したいと思います。 そのために、毎日HPの更新、夕刻の90分間のウォーキングは続けたいと思っております。 コロナウイルスの第4波に突入しているのではないかと思われます。 気温の変化に対して、風邪などをひかぬように注意しましょう。 私は、4月13日(火)、14(水)、21日(水)に会議があり仕事が始まります。 電車に乗れることを楽しみにしております。 4月の主な行事 8日 花祭り 灌仏会 11日 メートル法公布記念日 17日 土用入り 18日 発明の日 20日 穀雨 23日 世界本の日 29日 昭和の日 |

|

| 兵庫・宮城にも「まん防」検討 大阪に初の適用へ 朝日新聞の記事です。 政府は31日、新型コロナウイルス感染症の感染が再拡大している大阪府からの要請を受け、同府に「まん延防止等重点措置」(まん防)を適用する方針を固めた。 4月1日にも正式決定する。 「まん防」は2月に施行された改正特別措置法で新設され、適用するのは初めて。(以下、省略) 大阪をはじめ各地方でコロナ感染が急増しております。 ここで徹底的に抑制しておかないと、大変なことになります。 東京都は無論のこと、各地方で強力に対応する必要があります。 |

|

記者の質問に答える吉村知事=2021年3月31日午後5時16分、大阪市中央区、小杉豊和撮影 |

|

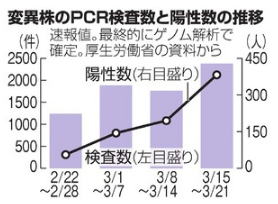

| 変異株感染、1200人超える 「あっという間に拡大」 朝日新聞の記事です。 感染力がより強いとされる新型コロナウイルスの変異株の感染者が、30日までに1200人に達したことが、厚生労働省の集計でわかった。 前週より408人増え、増加のペースは上がっている。 厚労省の専門家組織は31日、「今後も感染拡大が予想される」とし、人の移動に伴って変異株が広がることをできるだけ防ぐことを求めた。(以下、省略) コロナ自身が生き残るために、段々と形を変え強くなっていきます。 マスク、手洗い、うがいなど基本的なルールを守りながら、生活をすることが基本です。 ワクチンの接種も急がれております。 |

|

|

|

| 「国産ワクチン」いつ打てる? アストラゼネカに聞いた 朝日新聞の記事です。 日本では医療従事者から接種が始まった新型コロナウイルスのワクチン。 英アストラゼネカが2月に製造販売の承認を申請し、厚生労働省が審査している。 日本政府が調達する契約を結ぶ3社の中で、唯一国内で生産することから、承認されれば安定供給を見込める。 日本法人でワクチン事業のトップを務める田中倫夫氏に、戦略について話を聞いた。 ――すでに国内で生産が始まっています。 「第一三共とKMバイオロジクス(熊本)で、輸入した原液(を容器に充?(じゅうてん)するなど)の製品化を進めています。 今後は、JCRファーマ製の原液を製品化することになります」(以下、省略) 一日も早く、認可されることを祈っております。 安全を確認するために治験が繰り返されることになります。 早くても5月中に間に合うかどうか、期待されているところです。 |

|

アストラゼネカ日本法人でワクチン事業のトップを務める田中倫夫氏 =2021年3月31日午前11時14分、東京都千代田区、江口英佑撮影 |

|

|

【今日は何の日】 出典 今日は何の日?カレンダー

新年度スタート、省エネルギーの日(毎月)、 ▲タイムズ紙で世界初めての天気予報(1875) ▲ロールス・ロイス誕生(1904) ▲宝塚少女歌劇第一回公演(1914) ▲北海道帝国大学設置(1918) ▲崎陽軒のシュウマイ発売開始。1箱50銭(1928) ▲初の国産ウィスキー、誕生。寿屋(現サントリー)「白札」4円50銭(1929) ▲サラリーマンの所得税が源泉徴収になる(1940) ▲国民学校令により、全国の小学校が国民学校と改称(1941) ▲東京ローズの放送開始(1942) ▲6大都市の国民学校で学校給食、始まる(1944) ▲アメリカ軍が沖縄本島に上陸を開始(1945) ▲全国で義務教育、開始(1947) ▲新制高等学校(全日制・定時制)(1948) ▲手塚治虫が雑誌「少年」4月号から「鉄腕アトム」の連載を開始。 1968年3月号まで続く(1951) ▲たばこ「ピース」発売(1952) ▲横須賀に保安大学校が開校。翌年9月、防衛大学校と改称(1953) ▲売春防止法施行(1957) ▲観光目的の海外旅行が自由化される(1964) ▲ラジオ受信料が廃止に(1968) ▲日向灘地震(1968) ▲筑波大学が開校(1974) ▲500円硬貨発行(1982) ▲放送大学スタート(1983) ▲日本電信電話株式会社(NTT)、日本たばこ産業、会社として発足(1985) ▲男女雇用機会均等法施行(1986) ▲国鉄が分割、JR発足(1987) ▲少額貯蓄非課税制度(マル優)廃止(1988) ▲消費税施行(3%)(1989) ▲仙台市、11番目の政令指定都市に(1989) ▲大阪で花博開幕(1990) ▲元横綱千代の富士の陣幕親方が九重の名跡を継ぐ(1992) ▲消費税5%になる(1997) 誕生:親鸞(僧侶1173) ビスマルク(政治家1815) ラフマニノフ(作曲家1873) 三船敏郎(1920) 塩沢とき(女優1928) アリ・マッグロー(女優1939) ザ・ピーナッツ(1941) 吉行淳之介(作家1924) 鰐淵晴子(女優1945) 林真理子(作家1954) 相原勇(タレント1967) 鷲尾いさ子(女優1967) 桑田真澄(プロ野球選手1968) 八木沼純子(元スケート選手1973) 誕生花:アーモンド (Almond) 花言葉:真心の愛 ----------------------------------------------------------------------- ●エイプリルフール 日本では「4月馬鹿」といって、罪のないウソをついていいとされる日。 その昔、ヨーロッパでは3月25日を新年とし、4月1日まで春の祭りを開催 していたが1564年にフランスのシャルル9世が1月1日を新年とする暦の 採用に踏み切った。これに反発した人々が4月1日を「ウソの新年」として位 置づけ、馬鹿騒ぎをするようになったのがエイプリルフールの始まりとされ る。一方、悟りの修業が春分の日から始まり、月末に終わるがすぐに迷いが起 こることから、4月1日を「揶揄節」と呼んでからかったことから、インドを 起源とする説もある。 ●新年度スタート 国や地方自治体、学校などの年度始めの日。4月1日から翌年3月31日まで を「1年」としてくくる。学校教育法第22条で「保護者は、子女の満六歳に達 した日の翌日以後における最初の学年の初から(中略)就学させる義務を負 う」と規定しているため4月1日生まれの人は前年度の3月生まれの人と一緒 に入学することとなる。 ========================================================================= *4月* April:ローマ神話のヴィーナスのラテン語Aprilisから。 【異称】卯月 うの花が咲く「うの花月」からきたという説や、稲の苗を植える「植え月」 の略という説がある。うの花は初夏の頃、白い五弁の花をつける。 【誕生花】ダイヤモンド 【誕生花】カスミソウ、ミヤコワスレ 【草木花】桜、もくれん、わすれな草、かいどう、ヒヤシンス、チューリップ 【青果】竹の子、ふき、えんどう 【旬魚】にしん、あじ、たい、あさり 【時候の挨拶】春暖、陽春、永日、春日、春眠、春雷、花曇り、温暖、花祭り、 春風駘蕩、朧月、花冷え |