|

令和元年11月04日(月)

|

|

| 国分寺祭 昨日は朝方薄曇りの中で太陽が出てきました。 その後も太陽は出ましたが、晴れたり曇ったりの一日でした。 午前中、屋上の菜園の中の菜園の根っこ取りを手抜き作業で終えました。 午後玉ねぎの苗木を買って来て、屋上の北側の菜園に植えました。 本日は朝から太陽が出ており、予報では快晴の一日となりそうです。 本日は「国分寺祭」で、我が家のそばにある「都立武蔵国分寺公園」を中心にして市内が盛り上がります。 スポーツ関連の広場があり、その一つに「ゲートボール」があります。 ゲートボール連盟の会員がボランティアで参加します。 私はビデオ撮影係りとして参加します。 |

|

| 韓国議長「天皇発言」改めて謝罪 新たな首脳宣言を提案 朝日新聞の記事です。 慰安婦問題をめぐり、今年2月に上皇さま(当時は天皇陛下)による謝罪を求めた韓国の文喜相(ムンヒサン)・国会議長(74)が、4日に東京である20カ国・地域(G20)国会議長会議を前に、朝日新聞のインタビューに応じた。 自身の当時の発言について、「心が傷ついた方々に、申し訳ないとの心をお伝えしたい」と謝罪した。 文氏は「慰安婦問題では両国間の合意や談話があったが、解決できていない。被害者の心にしこりと恨み、嘆きが残っているからだ。心の痛みを癒やすことが解決の中心だと強調するなかでの発言だった」と釈明。 そのうえで「慰安婦問題は心の問題だと思っている。日本から心のこもった謝罪の言葉が一つでもあれば、解決できると考えている」と述べた。(以下、省略) 文氏は、上皇さまを「戦犯の息子」とも呼んだことがあります。 韓国の立場からは、日本に対する怒りが根強く残っております。 当分の間、仲良くなれそうにありません。 |

|

朝日新聞のインタビューに応じた韓国国会の文喜相議長 =10月30日、ソウル、武田肇撮影 |

|

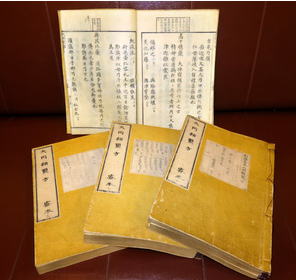

| 日本最古の医薬書、初の全訳 歌人癒やした処方が現代に 朝日新聞の記事です。 日本最古の医薬書の新たな現代語訳が進んでおり、伝統医学「和方」の膨大な処方が、再現可能になろうとしている。 万葉集で知られる大伴家持が伝えた処方も含まれていて、歌人も癒やした雅(みやび)な「処方箋(せん)」を現代によみがえらせる試みだ。 この医薬書は平安時代初期に桓武天皇(737〜806)が作らせた「大同類聚方(だいどうるいじゅほう)」。 原典は失われたが、複数の写本が存在する。 一部の写本には偽書説もあるが、今回は幕末の医家佐藤方定が高く評価した「寮本」を、横浜薬科大の漢方和漢薬調査研究センター(横浜市)が、来秋完成に向け現代語訳に取り組んでいる。 1985年には古典医学研究家の槇佐知子さんが別の写本を柱に現代語訳した「全訳精解 大同類聚方」を完成。一部の薬の配合量なども明らかにした。 一方「寮本」には同書で確認できる808の薬の配合量を含めた処方がすべて記されており、全訳は初という。(以下、省略) 大同類聚方の編纂(へんさん)当時は遣唐使が大陸の高価な漢方薬を伝えつつあった。この様子を見て桓武天皇は手頃な国産生薬を用いる伝統的な「和方」で、医療の全国標準化をめざしてこの本の編纂を命じ、死後に完成したとされる。「和方」とはいえ、一部に「百済」など渡来の処方と明記した薬もあるが、大半は神社や豪族が伝えた伝統処方だ。 |

|

現代語訳される「大同類聚方」。 上は大伴家持の家薬「高千穂薬」の処方が記された部分(左の写真) 大伴家持の家薬「高千穂薬」に使われた生薬。 左は薬を粉にする薬研(やげん)=東京都大田区(右の写真) |

|

| 教員間暴力、異例のスピード処分 押し切った神戸市教委 朝日新聞の記事です。 神戸市立東須磨小学校の暴力・暴言問題で、市教委は加害側4教諭を10月31日付で分限休職処分とし、給与の支払いを停止した。 外部有識者らでつくる審査会が処分を「不相当」とした意見を押し切った。 異例の決定の背景に何があったのか探った。 「神戸市の教育行政の危機。全庁一丸で乗り切っていかなければならない」 1日午後、久元喜造・神戸市長は東須磨小問題を受けて新設された市教委の改革特命担当課長と市長部局の教育行政支援課長を呼び、「早期の信頼回復へ全力を」と言葉をかけた。(以下、省略) 職場に置けるいじめは大なり小なりあることと思います。 しかし教員の世界でしかもいじめでなく暴力行為があったとは驚きです。 当然の処分ではないでしょうか。 |

|

| 歴代天皇28(出典ウイキペディア) 27代天皇 安閑(あんかん)天皇 皇紀 1194年〜1195年 西暦 534年〜515年 興味のある方は、下記をクリックしてください。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E9%96%91%E5%A4%A9%E7%9A%87  安閑天皇 古市高屋丘陵 (大阪府羽曳野市) |