|

平成21年05月01日(金)

|

|

法隆寺本日も素晴らしい朝を迎えました。

冷たい風もなく、本当に過ごしやすい日が続いております。 本日より、いよいよ5月です。 明日2日(土)〜6日(振替休日)まで、まさにゴールデンウイークです。 有意義に過ごしましょう。 さて先日、奈良に伺ったときに法隆寺を案内いただきました。 昔、高校のとき修学旅行で訪れたことがありますが、全く記憶にありません。 写真も鮮明に撮れませんでしたが、HPを参考にしながら自分なりにまとめてみました。 興味がありましたら、覗いて見てください。 |

|

| 中門 南大門をくぐって真っ直ぐに進むと、中門があります。 エンタシスの柱に支えられております。 新しいものと取り替えた柱もありましたが、古い柱は日本に残っている最古のものだそうです。 さわってみましたが、古い柱は相当に表面が荒れておりました。 |

|

| 大講堂 仏教の学問を研鑽したり、法要を行う施設として建立されました。 大講堂の両脇には、経蔵と鐘楼があります。これは古代寺院の様式で、大講堂に並んで経蔵・鐘楼が並存するのは法隆寺だけだそうです。 また垂木勾配を緩くしたままにする為日本独特の屋根の上に屋根を設けるという形式の屋根では現存最古ものです。 |

|

| 廻廊 |  |

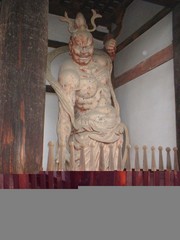

| 左右の重厚な扉とともに左右に立つ金剛力士像(奈良時代)は、日本に残っている最古のものだそうです。 |   |

| 五重塔 高さ約31.5mで、我が国最古の五重塔として知られている。 各重の平面と屋根の大きさは逓減率が大きい。(屋根の大きさが上にいくにしたがってちいさくなる) また、5重目の柱間は初重の半分になっている為、非常に均整のとれた、安定した美しい印象を与えている。 五重塔は釈尊の遺骨(仏舎利)を泰安するための塔であり、塔の原形はインドのストゥーパーで、日本に伝わる途中、中国で楼閣の形になったそうです。 最下層内陣には、奈良時代初期に造られた塑像群があり、地下1.5mに埋められた大理石の上部には舎利奉納孔がありますが、本当に仏舎利があったのかは謎であるといわれているようです。 |

|

| 灯篭 大講堂前にあります。 元禄7年と書いてありましたし、葵の御紋があったので江戸時代のものではないかと言われているようです。 |

|

| 左は廻廊 中は金堂の裏側 右は中門の内側 |

|

| 左は金堂裏側 中は中門の内側 右は五重塔裏側 |

|

| 五重塔裏側 |  |

| 上の3つの写真を合成するとこのようになります。 これは、いくらか加工しましたがHPのものです。 ガイドさんも言っておられましたが、素晴らしい眺めでした 私も写真の合成に挑戦しましたが、そのつもりで撮影しませんでしたのでうまくいきませんでした |

|

| 鐘楼 吊されている鐘は白鳳時代のものですが、建物は延長3年(925)に落雷によって焼失し、現在の鐘楼は経蔵の様式にならって再建されたものだそうです。 昔は時間の告知のために鐘をついていましたが、今では年中行事のみに使われているそうです。 |

|

| 子規の句碑 かつてあった茶屋「柿茶屋」で鐘楼の鐘を聞いて詠んだという正岡子規の「柿食えば鐘がなるなり法隆寺」の句碑です。 子規自らの文字を碑にしてあるそうですが、実際に柿を食べたのは興福寺のそばの宿だったという説もあるそうです。 |

|

| 金堂 法隆寺のご本尊を安置する聖なる殿堂です。 威風堂々としたこの建物の中には、聖徳太子のために造られた金銅釈迦三尊像、その左右には太子の父である用明天皇のために造られた金銅薬師如来座像、母である穴穂部間人皇后のために造られた金銅阿弥陀如来座像、それを守護するように樟で造られたわが国最古の四天王像が、邪鬼の背に静かに立っています。そのほか木造吉祥天立像・毘沙門天立像の諸像が安置されています。 |

|

| 聖霊院 鎌倉時代に聖徳太子信仰の高揚にともなって、聖徳太子の尊像(平安末期)を安置するために、東室の南端部を改造したのがこの聖霊院だそうです。 内部には3つの厨子があり、中央の厨子には法隆寺のご本尊でもある聖徳太子45歳の像、左の厨子には太子の長子・山背大兄王や兄弟皇子の殖栗王の像、右の厨子には太子の兄弟皇子・卒末呂王や高句麗僧・恵慈法師の像(いずれも国宝)が祀られ、秘仏として毎年3月22日のお会式(御命日法要)の時にご開帳されるそうです。 |

|

| 伝法堂 739年(天平11)聖武天皇夫人の橘古那加智の住居を施入したもので、東院の講堂にあたります。 床を張った現存最古の建物で、桁行き三間、梁行き四間の壁と扉で閉ざされた部分桁行き二間の開放的な部分そして広い簀子敷と三つの空間からなり、床を上げ、土間から切り離す事によって、土間と違った領域を空間化している古代平地住居の形式をとっています。 また、空間を仕切るものとして壁と扉しかなく、内部に間仕切りの無かったことも重要な特質だそうです。 |

|

| 夢殿 聖徳太子が住まわれた斑鳩宮跡に、行信僧都という高僧が、聖徳太子の遺徳を偲んで天平11年(739)に建てた伽藍を上宮王院(東院伽藍)といいます。 その中心となる建物がこの夢殿です。 八角円堂の中央の厨子には、聖徳太子等身と伝える秘仏救世観音像(飛鳥時代)を安置し、その周囲には聖観音菩薩像(平安時代)、乾漆の行信僧都像(奈良時代)、平安時代に夢殿の修理をされた道詮律師の塑像(平安時代)なども安置しています。 この夢殿は中門を改造した礼堂(鎌倉時代)と廻廊に囲まれ、まさに観音の化身と伝える聖徳太子を供養するための殿堂として、神秘的な雰囲気を漂わせています。 以上、HP本文より掲載しました。 |

|