|

平成21年04月16日(木)

|

|

上野東照宮昨日は、夏を思わせる暑い一日でした。

しかし、気合を入れて仕事に臨んできました。 あまり疲れも覚えず、帰宅をして晩酌をしました。 このような時は、通常ピッチが上がりますので昨夜は自重をして抑えました。 本日も仕事があるからです。 本日も快適な朝を迎えました。 鶯の高らかなさえずりを聞きながら、愛犬(城)と散歩をしてきました。 城は元気にはなったのですが、年のせいかノロノロと歩きます。 さて、先日上野公園の国立博物館で「阿修羅展」を見学した帰り道、「上野東照宮」へ寄って見ました。 HPを参考にしながら、その時のスナップ写真を紹介します。 まず、東照宮についてHPより紹介をします。 東照宮とは、徳川家康公(東照大権現)を神様としてお祀りする神社です。日光東照宮、久能山東照宮が有名ですが、全国各地に数多くございます。そのため、他の東照宮と区別するため上野東照宮と呼ばれておりますが、正式名称は東照宮でございます。 |

画面が暗くて分かりずらいですが、正面入り口です  入り口に「東照宮」の看板がかかっております ピンボケで申し訳ございません  入り口を入ると左右両側に灯篭が立っております 写真は右側のものです |

| HPでは、次のように紹介をしております 200基以上あり、ほとんどが現在の社殿の建築の年(1651年)に諸大名より奉納されたものです。 参道両脇に整然と並んでいる石灯籠は武士が神君をお守りしているようだと称えられています。 1632年に佐久間勝之より奉納された石灯籠は高さ6.8mとあまりにも大きいので「お化け灯籠」と呼ばれており、名古屋の熱田神宮の石灯籠、京都南禅寺の大石灯籠と合わせて日本三大石灯籠のひとつに数えられています。 |

|

| 灯篭の1つをアップしました |  |

| 歩いておりますと、右側の垣根越しに五重塔が見えてきました |  |

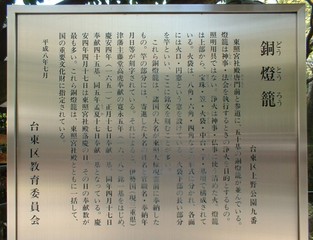

| 銅灯篭の説明版です HPには、次のように紹介されております 全48基。国指定重要文化財。寛永慶安年間に諸大名が奉納。 唐門両側6基は徳川御三家(紀伊・水戸・尾張)より寄進されたものです。 家康公の13回忌に藤堂高虎が奉納した1基が最も古く、形も南円堂形と特徴的です。 |

|

| 銅灯篭の1つです |  |

| 由来は分かりませんが、大きな鈴がかかげられております |  |

| 社殿は改装中のため、中には入れません |  |

| 唐門 |  |

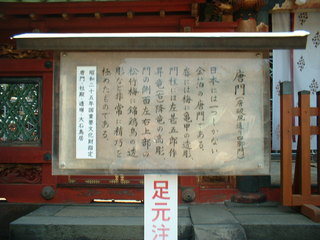

| HPでは、次のように紹介をしております 柱の内外四額面には、日光東照宮の「眠り猫」で有名な左甚五郎作の「昇り龍・降り龍」の彫刻があり、毎夜不忍池の水を飲みに行くという伝説があります。 偉大な人ほど頭を垂れるという諺に由来して、頭が下を向いているものが昇り龍と呼ばれています。 |

|

| 唐門の紹介版 |  |

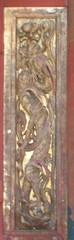

| 昇り龍です |  |