|

平成21年02月27日(金)

|

|

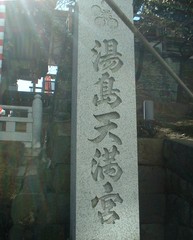

湯島天神昨日は一日中、雨が降りました。

今朝も雨が降っております。 これが雪になるように予報しております。 先ほど小雨の中を、愛犬(城)の散歩をしてきました。 雨は嫌いなのですが、散歩は大好きです。 本日は、「湯島天神」をスナップ写真およびHPより紹介いたします。 撮影は2月18日に撮影したものです。 現在は梅がもっと華やかに咲いていることと思われます。 交通案内 東京メトロ ①湯島駅 (千代田線) 3番出口 徒歩2分 東京メトロ ②上野広小路駅(銀座線) 徒歩5分 東京メトロ ③本郷3丁目駅(丸の内線) 徒歩8分 JR ④御 徒 町 駅(山手線・京浜東北線) 徒歩8分 都営地下鉄 ⑤上野御徒町駅(大江戸線) A4出口 徒歩5分  古来より江戸・東京における代表的な天満宮であり、学問の神様として知られる菅原道真公を祀っていることで、特に受験シーズンには、合格祈願のために、多数の受験生が参拝に訪れるが、普段から学問成就や修学旅行の学生らで非常な賑わいを見せている天満宮である。また、境内の梅の花も有名で、この地の梅を歌った「湯島の白梅」(1942年)は、戦中時の歌として大ヒットした。 長野県長野市に湯島天満宮の分社がある。 歴史 社伝では、雄略天皇2年(458年)1月、雄略天皇の勅命により天之手力雄命(あめのたぢからをのみこと)を祀る神社として創建されたと伝えられている。南北朝時代の正平10年(1355年)、住民の請願により菅原道真を勧請して合祀した。この時をもって正式な創建とする説もある。当の湯島天満宮では458年創建としている。 徳川家康が江戸城に入ってから徳川家の崇敬を受けた。江戸時代には、多くの学者・文人が訪れ崇敬を集めた。明治5年に郷社に列し、明治18年に府社に昇格した。平成13年(2001年)に神社本庁の別表神社に指定された。 本殿の建築様式は権現造である。かつての社殿は明治18年に改築されたものであったが、老朽化が進んだために平成7年(1995年)12月に再建された。平成12年(2000年)3月31日に「湯島神社」から「湯島天満宮」に改称した。 |

|

| 男坂(階下より境内を望む・ぼかしてあります) |  |

| 男坂(境内より階下を望む・女性の顔に水色のマスクをしました) |  |

| 男坂の途中の梅 |   |

| 社殿(平成7年造営) |  |

| 境内の梅(あまり咲いておりません) |   |

| あちらにもこちらにも「絵馬」が一杯です |   |