|

平成21年02月20日(金)

|

|

確定申告の届け・湯島聖堂昨日は少し寒さを感じる一日でした。

今朝は、雨が降っております。 雪でないだけ助かりますが、肌寒い朝を迎えました。 昨日、過日作成した確定申告書を税務署へ持参しました。 こんなに早く申告をしたのは初めてです。 昨日は予想以上にすいすいと進みました。 毎年、3月10日頃申告をしておりましたが、とても混んでおりました。 来年から早めに申告をしようと思いました。 |

|

| さて本日は、「湯島聖堂」について、紹介したいと思います。 湯島聖堂は、近代教育発祥の地と言われております。 HPより、湯島聖堂の概要を紹介します。 湯島聖堂には儒教の学舎がありましたが、江戸幕府は1797年(寛政9年)に学舎を改築し、昌平坂学問所(昌平黌) を開きました。昌平坂学問所は明治維新に至るまで70年間官立の大学の役割を果たしました。 明治維新により湯島聖堂は新政府の所管となり、明治4年に文部省が置かれたほか、国立博物館、東京師範学校 (今の筑波大学)、東京女子師範学校(今のお茶の水女子大学)などが置かれました。 孔子と湯島聖堂 江戸幕府の儒臣林羅山は1632年(寛永9年)、上野忍ヶ丘の邸内に孔子廟を建てました。尾張家の徳川義直はこの孔子廟に孔子の聖像と顔子・曽子・子思・孟子の四賢像や祭器などを寄附し、「先聖堂」の扁額を書いて与えました。1661年(寛文元年)、幕府は先聖殿の大改築を行いました。 1690年(元禄3年)、将軍徳川綱吉は廟殿を神田台(今の湯島)に移し、先聖殿を「大成殿」と改称し、大成殿および付属の建物を「聖堂」と総称しました。将軍徳川綱吉は自らも論語の講釈を行うなど学問を奨励しました。 以下、スナップ写真を紹介します。 |

|

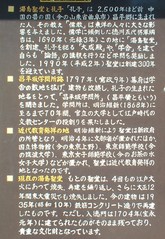

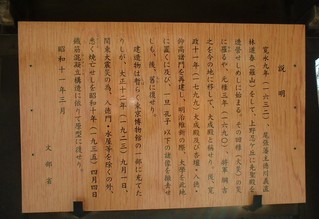

| 入り口の説明版 |   |

| 斯文会館(しぶんかいかん)(講堂) |  |

| 案内板・石碑 |   |

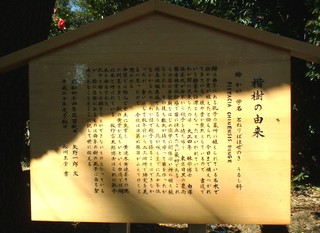

| かいのき(うるし科) |   |

| 孔子像 |  |

| 入徳門 |   |

| 大成殿(孔子廟) |    |