| 4 | 三景 日本三景は、3つの名勝地を指し全て海(沿岸)にある風景となっており、各々古くから詩歌に詠まれ、絵画に描かれています。 以下、各種HPを参考にして、まとめてみました。 |

|

| 天橋立(京都府宮津市) 天橋立は、宮津湾と内海の阿蘇海を南北に隔てる全長3.6kmの砂嘴(さし)である(地学上では砂州(さす))。 (注)砂嘴とは、陸地から海中に延びた砂の堆積が水面に現れたもの。(新明快国語辞典より) また、それを展望できる傘松公園等も含めた総称とする場合もある。一帯には約8,000本の松林が生え、東側には白い砂浜が広がる。砂嘴の幅は20〜170mほどである。 人が逆さになって見ると、天に架かる橋のように見えることからこの名がついた。北側の傘松公園から「股のぞき」で見るのが名称の由来でもあり、伝統的に美しいとされている。 |

|

|

| 松島(宮城県松島湾) 松島島巡りの歴史 今から約400年昔 伊達政宗公が村上水軍発祥の地(現在の瀬戸内海、四国)より48名の人員を選抜し松島へ連れて来た。 しかし、対徳川に対しては「水主は瑞巌寺建設の用材を運搬する人員」として集められたのである。 水主衆は、組頭とその構成員にて成り立ち組頭は、伊達家直系のお抱え集団であった。 その組頭の人々が居住した場所が、現在の御水主町である。 水主衆は、伊達家より賜る家禄だけでは、生活が苦しく瑞巌寺の住職としてや漁業を商い、松島での生活を営んでいたのである 。 徳川幕府の安定により、徳川倒幕のもくろみも消え水主衆は水軍要員として役割から伊達家御用船の船頭衆としてその役目を変えていった。 |

|

|

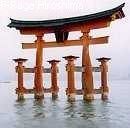

| 安芸の宮島(広島県廿日市市) 現在の厳島神社の寝殿造の社殿は、1168年に宮島さんを深く信仰した平清盛の命で佐伯景弘が造営したそうです。 宮島厳島神社には、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと),田心姫命(たごりひめのみこと),湍津姫命(たぎつひめのみこと)の三女神が祭られており、昔は「カップルで行くと女神様が嫉妬して、別れるはめになる」と噂されましたが、これはウソらしいです。神社では神前結婚式もできるようです。 厳島神社は建物のすべてが国宝と重要文化財で、1996(平成8)年には原爆ドームと共に世界遺産一覧表へ登録されました。 |

|

|

| 厳島神社の海中にそびえ立つ朱の大鳥居は、国の重要文化財に指定されており、宮島のシンボル的存在になっています。この大鳥居は高さ約16mで、樹齢400年前後のクスノキの自然木が使われているそうです。 この大鳥居は、数十年から百年前後の間隔で建て替えられており、現在のものは八代目であり、.建立から124年になるそうです。 |

|

|

| 昔から「弥山に登らずして宮島を論ずる勿れ」といわれており、また、「日本三景の一の真価は弥山頂上の眺めにあり」ともいわれているのだそうです。 弥山は宮島最高峰の山で海抜530m、頂上の展望台から瀬戸内海が一望できます。また、信仰の山として古くから崇拝され、天然記念物「弥山原始林」のあちこちには、弘法大師ゆかりの古い史跡や文化財、お地蔵さん、大小様々な奇岩怪石が散在しています。そして、古くからの不思議な言い伝えもたくさん残っているようです。 |

弥山(みせん)に登らずして宮島を論ずる勿れ |

|