| 31 | 三大美林 出展:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)ほかより |

|

| 秋田スギ 葉は基部が枝に密着して、先は針状に尖り、枝全体としては一面に上向きの針を並べたようになる。樹皮は褐色で、成長した幹の樹皮は縦に裂け、帯状に剥げ易い。 樹形はふつう細長く直立し、高さ50 mに達するものもあるが、生育条件などによっては幹が太くなる。屋久島の縄文杉は樹高25.3 m、胸高周囲16.4 mに達し、この木の推定樹齢は放射性炭素年代測定法により1970年以上、また大王杉は樹高24.7 m、胸高周囲11.1 m、推定樹齢3200年以上とされている。 花は雄花と雌花があり、2月から4月に開花する。雄花は長さ5 mmくらいの楕円形で、枝先に密生する。雌花はほぼ球形で、鱗片が密着し、表面に小さな棘が出る。スギは風媒花で多量の花粉を飛ばすため、開花期には花粉症の原因となる。 日本固有種で、屋久島から東北地方まで分布する。また、材木を目的とする人工林として、ヒノキとともに各地で植栽される。日本全国面積の12%を占める。スギはヒノキよりも湿潤な土壌を好むので、通常はスギを山腹から谷間に、ヒノキを尾根の側に植林する。 アゾレス諸島には日本から持ち込まれたスギが人工的に植林され木材として利用されている。 |

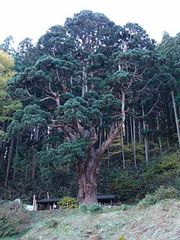

樹齢千年の「関の甕杉」 |

|

| 青森ヒバ 変種に、ヒノキアスナロ(檜翌檜、Thujopsis dolabrata var. hondae)があり、日本国内のより北方に分布する。ヒノキアスナロ(ヒバ)は青森県の県木であり、県内で産出される木材は、青森ヒバと呼ばれ、木曽ヒノキ、秋田スギと共に、日本三大美林(平成10年林業白書)とされている。 大正時代の植物事典 (大植物図鑑 "アスナロ") 一名ヒバ・アスヒ・アスハヒノキ等稱する常綠喬木にして樹形ヒノキに似たるを以てあすヒノキとなろうの意にて此の名ありといふ。陸奥の檜山とて著名の天然林は此の樹の幾里ともなく生ひ茂れるものにして幹高七八丈より十丈餘に及ぶ者あり。直立して圓柱状を爲し外觀頗る美なり。樹皮は赤褐色にして縦裂し易し。葉は鱗状にして長さ二三分、四裂をなして互に相重疊し、表は深綠色光澤ありて凸面をなし、裏は粉白色にして凹面をなす。初夏雄花は長圓形をなして聚り生じ雌花は壺状をなして著く。毬果は卵圓にして無柄、八箇乃至十箇の鱗片より成り種子は細小なる翅を具ふ。材は白色にして淡黄を帶び木理直なるを以て之を剥ぐこと容易なり。脂氣ありて水濕雨露に耐ふ。 |

|

|

| 木曽ヒノキ 木曾谷(きそだに)とは、木曽川上流渓谷を中心とする地域の総称である。木曽川の浸食により形成されたV字谷状地形が延長約60kmにわたっており、その主線はおおむね北北東から南南西の方角に沿う。東南方面には木曽山脈(中央アルプス)が、西北方面には御嶽山がある。現在の長野県南西部にあたる。木曽谷とも表記する。 木曾谷は古くより良質な木材の産地として知られています。 江戸時代の尾張藩の厳しい山林保護に始まり、今日まで木曾の自然林は守られてきています。 南東に駒ケ岳、北西に木曾御岳という雄大な山に挟まれた山岳地帯で約80%が森林です。 また中山道の木曾十一宿もこの地に位置します。 鳥居峠を分水嶺として、木曽川流域と奈良井川流域に分かれます。 木曽川は濃尾平野に流れ、奈良井川は塩尻で木曾谷を出たあと松本・長野を経て千曲川に合流します。 私たちの水や空気や材木はこの木曾谷があっての事だと思います。 「木曾五木」を知り、木曾の森林の大切さに思いをめぐらせて頂ければ幸いです。 ヒノキ、アスナロ(ヒバ)、サワラ、ネズコ、コウヤマキ、の五種類を木曾五木といいます。 |

木曾谷 |

|